-

搞了一把 Skechup 之后,最近开始学 C4D。搞了很长的笔记,打算最终整理一下,分享给网络世界。

-

中止了一件拖了 N 年的事,未来还是要做成的,但需要一点时间,解决了过程性的问题再说。

-

鸿星尔克的“野性消费”,说明我们的企业和品牌能做的事情还有很多,面对社会事件的反应就像应考,老板和网友的良性互动也是一样。

-

对于中概股的崩盘,“专业人士”错误地将其归咎于“政策不确定性”——这可能是资本最不在乎的东西之一,甚至有可能是资本最喜欢的东西之一。

-

郑州京广北路隧道积水抽干后,发现了4具遗体,200多辆车。与凤凰卫视等媒体自行估算的上千辆车数千人相去甚远。因为这种估算从最开始就搞错了,京广北路隧道只是京广路隧道的一部分,前者长度不足两公里,后者包括开放路段的长度在7公里以内,淹水的只有前者。媒体急于“搞个大新闻”,做出如此不了解现场不专业不严谨的估算,节操尽失。

-

东京奥运会,宁泽涛与国家体育总局的旧公案又被重提,女排自由人王梦洁的梦游式参赛,女子重剑冠军孙一文曾经在跳绳体测中不过关,这些事情让人们对体育总局的内部运营机制再次充满好奇。这可能是国家部委中,除涉密机构外,办事流程最难以透明的一个机构,也是与商业利益联系最紧密的一个机构,而且还是一个对顶尖级人才的职业生命握有无可辩驳的生杀大权的机构。这样的机构,不应当接受最严格的监管吗?

-

说到监管,再说回对校外培训机构的监管。我的孩子在小学三四年级开始参加校外数学培训,为什么呢?因为他在三年级的时候连乘法口诀都背不利落,这种水平在一所不错的学校里竟然也是数学成绩数一数二的学生。这只是其中一个现象而已。一些老牌公立校以素质教育为名,承蒙素质教育的“压力”或者说“放纵”,在基础教学上的退步简直令人咋舌。当然不是所有的公立校都如此,一些“后进”的公立校反而特别重视基础教学,导致不同校的小学生混编进入初中后,学习习惯和学习能力突然产生明显的阶级。这大概不是当初鼓吹“素质教育”者想看到的结果吧?那这个结果由谁来承受呢?犹记得因为我们引以为傲的数学教育,我们曾经嘲笑美国老百姓掰着指头都算不清找零,长此以往,我们的老百姓也要向美国看齐了。

-

胡适一生只娶了一妻,有两个女朋友,一位是家乡的表妹、婚礼上的伴娘之一,一位是在留学时认识的外国友人。在私生活上,胡适比陈独秀确实还是自律得多。就像陈独秀是一个放荡不羁的革命者、胡适是个学者一样,他们的私生活也表现出不同的体系感。

-

中共历史上著名的叛将除了顾顺章之外,还有向忠发。龚楚叛变事出有因,最后叶落归根,是得了善终的。杨虎杀了陈延年、陈乔年,还能起义进政协,最后妄图叛乱被判死缓,死在复兴医院算是非常优待。

作者: 蟹老板

狗狗币创始人评加密货币

狗狗币创始人 Jackson Palmer 对加密货币的评价:

I am often asked if I will “return to cryptocurrency” or begin regularly sharing my thoughts on the topic again. My answer is a wholehearted “no”, but to avoid repeating myself I figure it might be worthwhile briefly explaining why here……

我经常被问到,我是会“重新接触加密货币”,还是会再次开始定期分享我对这个话题的看法。我的回答是全心全意的“不”。为了避免重复这个话题,我认为有必要在这里(推特)简要地解释一下原因……

After years of studying it, I believe that cryptocurrency is an inherently right-wing, hyper-capitalistic technology built primarily to amplify the wealth of its proponents through a combination of tax avoidance, diminished regulatory oversight and artificially enforced scarcity.

经过多年研究,我认为加密货币本质上是一种天然右翼的超级资本主义技术,其主要目的是通过避税、减少监管和人为制造稀缺性,来放大其拥有者的财富。

Despite claims of “decentralization”, the cryptocurrency industry is controlled by a powerful cartel of wealthy figures who, with time, have evolved to incorporate many of the same institutions tied to the existing centralized financial system they supposedly set out to replace.

尽管号称“去中心化”,但加密货币行业仍由一个强大的富人卡特尔(垄断联盟)控制。随着时间的推移,他们已经发展到纳入了许多与现有的中心化金融系统相关联的机构,而这一中心化金融系统原本是他们号称要取代的。

The cryptocurrency industry leverages a network of shady business connections, bought influencers and pay-for-play media outlets to perpetuate a cult-like “get rich quick” funnel designed to extract new money from the financially desperate and naive.

加密货币行业利用一个由黑幕商业关系、被收买的有影响力人群和付费媒体机构组成的网络,使一个类似于邪教的“快速致富”渠道永久化,旨在从财务绝望的赌徒和天真的小白那里榨取新的钱财。

Financial exploitation undoubtedly existed before cryptocurrency, but cryptocurrency is almost purpose built to make the funnel of profiteering more efficient for those at the top and less safeguarded for the vulnerable.

金融剥削,早在加密货币问世之前已经存在了,这点毫无疑问。但加密货币在这方面的意图更明显:让肉食者更有效地牟取暴利,而对弱势群体的保护则更少。

Cryptocurrency is like taking the worst parts of today's capitalist system (eg. corruption, fraud, inequality) and using software to technically limit the use of interventions (eg. audits, regulation, taxation) which serve as protections or safety nets for the average person.

加密货币就像采用了当今资本主义制度中最糟粕的那些部分(例如腐败、欺诈、不平等),并使用软件从技术手段上限制了干预措施(例如审计、监管、税收)的使用,这些干预措施往往是保护普通人群的安全网。

Lose your savings account password? Your fault.

Fall victim to a scam? Your fault.

Billionaires manipulating markets? They’re geniuses.

丢了账号密码?你有错。

成为诈骗受害者?你有错。

亿万富豪操纵市场?他们是天才。

This is the type of dangerous “free for all” capitalism cryptocurrency was unfortunately architected to facilitate since its inception.

不幸的是,加密货币自诞生以来就被用以促进这种危险的、放任价格的资本主义。

But these days even the most modest critique of cryptocurrency will draw smears from the powerful figures in control of the industry and the ire of retail investors who they’ve sold the false promise of one day being a fellow billionaire. Good-faith debate is near impossible.

现在,即使是对加密货币最温和的批评,也会招致控制该行业的强势人物的抹黑以及散户们的愤怒,因为他们向散户出售了有朝一日也能成为亿万富翁的虚假承诺。善意的辩论几乎是不可能的。

For these reasons, I simply no longer go out of my way to engage in public discussion regarding cryptocurrency. It doesn't align with my politics or belief system, and I don't have the energy to try and discuss that with those unwilling to engage in a grounded conversation.

因为以上原因,我将不再公开评论加密货币。它于我三观不合。我也无力去与键盘侠们争论。

I applaud those with the energy to continue asking the hard questions and applying the lens of rigorous skepticism all technology should be subject to. New technology can make the world a better place, but not when decoupled from its inherent politics or societal consequences.

我支持那些有能力继续诘问的人,支持他们用严格怀疑的态度去审视所有技术。新技术能让世界变得更好,若脱离既有的政治和社会秩序,则适得其反。

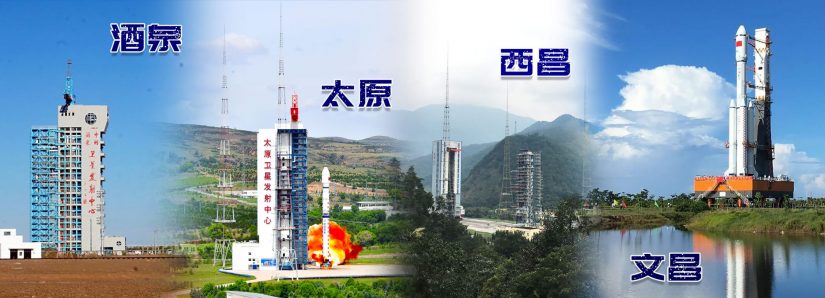

酒泉、太原、西昌、文昌四个发射中心有啥区别

酒泉:

创建于1958年。

中国唯一的载人航天发射场。

场区内建有大型机场,既可以满足航天器使用飞机快速运输的要求,又可作为参试人员往返乘降飞机的场所。

中国创建最早、规模最大的综合型导弹、卫星发射中心。

发射场区为戈壁滩,人口稀少城市稀少,安全性高。

场区气候条件干燥少雨,雷电日少,容易满足发射条件。

航天城可参观,但发射任务相对保秘。

太原:

创建于1967年。

担负太阳同步轨道气象、资源、通信等中、低轨道卫星发射任务。

拥有火箭和卫星测试厂房、设备处理间、发射操作设施、飞行跟踪及安全控制设施。

位于山西省太原市西北的高原地区,海拔1500米左右。

冬长无夏,春秋相连,无霜期只有90天,全年平均气温5℃。

无污染,空气透明度高。

发射任务更机密。

西昌:

创建于1970年。

主要承担地球同步轨道卫星的发射任务。

商业性质发射多。

纬度低,自转线速度大,节省火箭的有效负荷。

海拔高,发射倾角好,地空距离短。

晴天多年平均气温18摄氏度,是全国气候变化最小的地区之一,日照时间长,云雾少,空气透明度高。

参观游览开放程度最高,当地酒店有导游服务,有近距离的观景台,上海可直飞。

文昌:

创建于2009年。

承担大吨位发射和深空探测任务。

海运便利廉价,有利于运输大型火箭。

纬度低,自转线速度大,可提高火箭运载力和节省能源。

三面临海,安全性高,有利于火箭残骸安全坠落。

可在鲁能希尔顿海滩围观发射。

中国人的精神

* 电视剧《觉醒年代》第11集辜鸿铭演讲

诸位同学,我知道你们笑什么,你们看——

辫子有什么好笑的呀,这是我们中华文化一条斩不断的根。

在座的各位同学,不管你们愿不愿意听,只要你们承认自己是中国人,就要依附于这条辫子,只不过我们不同的是,我的辫子是有形的,顶在头上,你们的辫子是无形的,藏在心里。

千万不要以为我们割掉了毛发,穿上了西装,满嘴的English,洋人就会高看我们,恰恰相反,当一个中国人,西化成一个洋人的时候,恰恰会引起他们的蔑视,只有让他们看到我们中国人,有着他们与众不同的文明与精神,他们才会在心里,对我们有真正的尊重。

好,下面开始我的讲课。

同学们,我今天讲课的题目,是中国人的精神,这个题目,我给洋人讲了好多次,但是我给他们讲课,每人要收两块大洋的门票,而且我坚决不给他们插话和提问题的机会,当然今天不同了,我是在北大的课堂上,给我自己的学生讲课,这既是我的讲演,也是我们之间的交流,你们可以随时打断我,你们可以提任何的问题,我一定给予你们满意的答复。

何为中国人的精神,众所周知,在当今的世界上,每一个国家,每一个民族都有自己的精神。比如说美国人,他们纯朴、博大,但是他们不深沉;英国人,纯朴、深沉,但是不够博大,德国人,博大、深沉,但是没有纯朴。我听过一些外国朋友跟我讲啊,他们在中国居住得越久,就越喜欢中国人。这是为什么呀?为什么?

好,我现在就来回答你们的问题,我们中国人,思想,性格,有很多的弱点,但是,在我们中国人身上,有其他任何民族都没有的难以言喻的东西,那就是温良,什么是温良啊?

郭心刚同学,你来回答这个问题。

郭:“回先生的话,温良,就是温顺和懦弱,温良是一种不好的精神,而恰恰体现了中国人体质和道德上的一种缺陷。”

NO!NO!NO!错错错!!!

温良,不是温顺,更不是懦弱,温良是一种力量,是一种同情,和人类智慧的力量!我告诉你们一个秘密,我们中国人之所以有同情的力量,是因为我们完完全全,彻彻底底地生活在一种心灵的生活里,这就是与洋人不同的地方。中国人的全部生活,是一种情感生活,是一种来自人性深处的情感,是心灵的激情,和人类之爱的情感。

同学问:“辜教授,您能再说得具体通俗一些吗?”

我给你举个例子,为什么与欧洲人相比,我们中国人有惊人的记忆力,因为我们中国人过着是一种心灵生活。心灵!用同情心和心灵的力量来记事,要强于用头脑来记事,后者枯燥无味。

我再举个例子,中国人比外国人有礼貌,这是在全世界都公认的,礼貌的本质是什么呢?是体谅、照顾他人的情绪,中国人的礼貌是发自内心的,他们懂得自己的感情,他们会将心比心,以己及人,显示出体谅和照顾的特征。当然日本人也讲究礼貌,我个人认为,他们的礼貌是一种没有芬芳的花儿,我们中国人的礼貌是发自内心的,是一种名贵的、散发着芬芳的香水儿!

同学问:“辜教授,您的意思是中国人与外国人的区别,是中国人用心,外国人用脑,对吗?”

你可以这样理解,我辜鸿铭生在南洋,学在西洋,娶在东洋,仕在北洋,但是我,是一个堂堂正正的中国人!

现在我就来解开这个秘密,什么是真正的中国人!真正的中国人,是有着赤子之心,和成人之思,过着心灵生活的人!中国人的精神,是永葆青春的精神!中国人精神不朽的秘密,就是中国人的心灵与理智的完美和谐!

我辜鸿铭,将终身致力于弘扬与传播这种伟大的精神,虽九死而无悔!

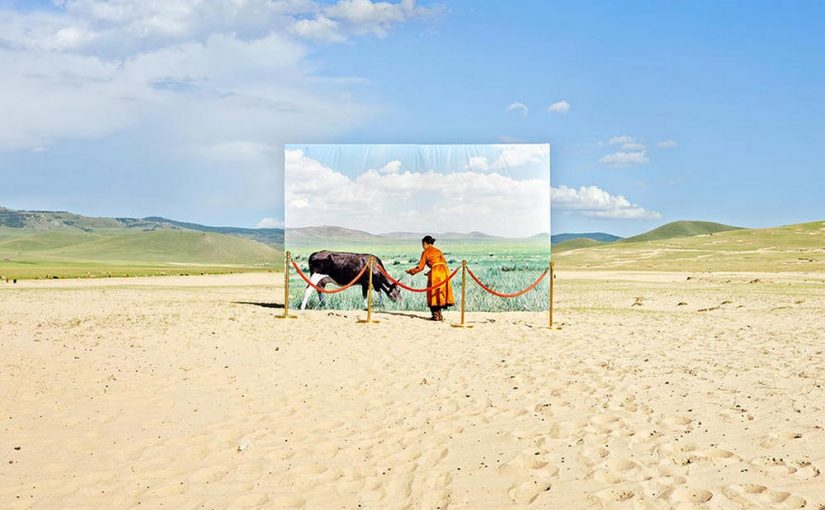

蒙古国荒漠化问题梳理

2021年3月13日,蒙古国大规模沙尘暴,造成至少10人死亡、数百人失踪。

2021年3月15日,沙尘暴到达中国北京。

近十年里,蒙古国境内戈壁地带一年中发生的沙尘暴次数,比20世纪60年代增加了4倍。

蒙古国157万平方公里土地,易受荒漠化影响的面积达到90%,总土地面积的76.8%已经遭受不同程度的荒漠化,仅有最北部的库苏古尔省和肯特省的部分地区能免受土地荒漠化的影响。南部三个省份分别为东戈壁省、中戈壁省和南戈壁省,西南部还有戈壁阿尔泰省。四个干旱省份中,三个直接与我国内蒙古自治区接壤。

从长期看,蒙古国的荒漠化,最主要的原因是自然原因。

首先,境内降水少。

蒙古国全境深居内陆,来自太平洋的湿润气团难以翻越大兴安岭从东到西到达,来自北冰洋的水汽也难以到达杭爱山以南。因此,蒙古国北部地区的年降水量每年略高于500mm,而南部地区则不到50mm,平均一下,全国平均降水量只有230mm,与邻居中国年平均降水量560mm相比,差距很大。

其次,气温高、蒸发量大、地势高,留不住水资源。

在过去的80年中,蒙古国的平均气温上升约2.25摄氏度,远远高于全球平均气温上升速度。据官方数据,过去10年是该国过去80年中经历的最热的10年。这10年间干旱、炎热导致该国1244条大小河流、湖泊干涸或断流。在过去80年中,蒙古国的年降水量减少7%至8%,特别是春夏等暖季降水量减少幅度十分严重。如此少量的降水,因为高温,又有大约90%的降水被蒸发返回到大气中,只剩下的10%。这10%当中又有63%的降水会变成地表径流。因为蒙古国地势较高,地表径流有95%要流出这个国家。所以同,算下来,蒙古国的年降水总量中,只有约3%能渗入土壤以补充地下水,而且大多以土壤水或潜水形式存在,只能算“潜在水资源”,不可直接被地表生物利用。

没水的后果还有温差大。

少水则少植被,蒙古国植被覆盖率仅占国土面积的7.9%,南部干旱区域地表土壤和岩石基本上都是裸露状态,即戈壁。在戈壁上,太阳辐射极易对岩石造成影响。因此,蒙古国的温度和气候变化都极为剧烈。单日温差最高可达30℃;均年冬夏温差巨大。叠加其他影响,部分地区年温差可逼近极端的90℃。如乌兰巴托周边地区,冬季因极端低温而到—60℃,夏季因强烈日照和城市热岛效应达到30℃。

温差越大的地方,水平气压梯度力越大,风力也就越强。

蒙古国戈壁地区平均风速为3m/s到4m/s,也就是说常年吹着二级风,岩石在风化当中不断破裂变得细碎,沙子由此产生了。

由此可见,如果不进行人为干预,随着时间的推移,荒漠化只会加剧。

这么脆弱的自然环境,如此需要呵护,也因此更容易受到人类活动的破坏。

荒漠草原地带如此脆弱,人口承载力弱,所以在游牧时代,草原民族的人口数量始终有一个瓶颈,达到一个极值就会下跌。

蒙古国建国之初全国共有70万人口,尚在温饱线上挣扎。现在由于工业时代的来临和医疗水平的发展,人口已经到了320万的水平。更多的人口需要更多的物质来支撑,蒙古国的两大支柱产业——采矿和畜牧,都对环境有着极大的破坏力。近30年,该国环境的恶化呈现出一个不可逆的趋势,荒漠化程度一天天加重。

过度放牧是造成蒙古国荒漠化现象的一个重要原因,也是人为因素里面最大头的一个。

蒙古国的支柱产业是畜牧业,这是一个羊比人多数倍的国家,人口320万,而牛羊等牲畜和野生动物的数量则超过6600万。千百年来的草原民族过着逐水草而居的游牧生活,每隔一段时间换一片草原放牧,起到了让草场轮休的作用。二次世界大战前后,蒙古国受苏联影响深刻,采用了“集体农庄”经验,游牧民开始定居,草原被划分为一块又一块的牧场。草原开始承担巨大压力,年复一年放牧得不到休息,结果就是环境的破坏。

另一个人为因素是采矿。蒙古拥有世界已知的煤炭储量的十分之一,大多矿场都采取露天作业的方式,污染重。曾作为戈壁地区五大湖泊之一的乌兰湖,在20世纪后期就因金矿开采计划开始干涸。

人口的增长、资源的开发、植被的破坏,对脆弱的水资源都是沉重一击。

过去几十年里,由于灌溉、采矿的大肆利用,蒙古国多条河流的水文状况处在恶化当中。包括但不限于水位下降、河道干涸和水体污染等等。过去曾孕育文明、养育一方水草的乌兰湖、奥罗格湖等已经几近完全干涸。有些河流虽然依然存在,但也遭受到严重的影响,其活力大大减小。

然而,作为全球最地广人稀的国家,蒙古国缺乏对自然进行大规模改造的能力和意愿。蒙古国对待以上所有问题的态度,从首都乌兰巴托市可管窥一二。

蒙古国首都乌兰巴托市聚集了超过150万的人口,相当于这个国家总人口的一半。图勒河从乌兰巴托市南部流过,是其境内重要的水源之一。上世纪出于发展的原因,图勒河流域270平方公里的森林遭到砍伐,大大加剧了流域范围内的水土流失问题。现在的图勒河,与上世纪70年代相比,年平均流量减少了32%。乌兰巴托市内的高楼大厦与车水马龙,和全国大部分地区的荒芜落后形成鲜明的对比。为了维持首都这个庞大城市的运作,周围的林木基本都被砍伐殆尽。受苏联式工业建城思路的延续,乌兰巴托城市污染十分严重,工业废气废水不经节制地排放,加上车辆的尾气以及对绿化问题的忽视,还有每年春夏之交必至的扬沙、沙尘天气,乌兰巴托多次被媒体评为“拥有世界上最肮脏空气的地方”。

蒙古国自然环境和旅游部气候变化司司长恩赫巴特2021年4月接受新华社记者采访时表示,“大多数荒漠化都与自然因素或气候变化直接相关。”

根据国家预算,蒙古国每年植树面积为3000公顷至5000公顷之间。其目标是在未来4年中将植被覆盖率提高到8.6%。

恩赫巴特称,蒙古国“一直在与中国有关组织就沙尘暴和荒漠化治理问题进行合作。例如,自2020年以来,两国有关部委一直在举行政策性磋商会议,以确定某些具体的合作方向。”

随记20210507

-

刚刚给备用机换了只电池。原来的电池续航没问题,但是鼓包把屏幕顶开了,不能忍。要说国产安卓机的维修还是挺方便的,一共只开五只螺丝钉,要不是打开卡扣废点儿劲,估计不用10分钟就能换完电池。大家都喜欢把胶吹热了再取下电池,我现在倒觉得,用一张硬卡插进去切胶是最快的。这下备用机又能延寿一年少说,省了几千块,也避免了过早产生电子垃圾。

-

昨天才知道,我夫人的闺蜜的女儿和我同事的妹妹的女儿竟然是同班同学。多少年来,我们聊天时都会谈到的孩子,彼此竟然很熟悉,世界真是小。

-

同学聚会聊起印度近期的疫情。知道把病患的遗体焚烧处理,这是文明的一个阶段,但是离下一个阶段,印度好像还有点儿远。感觉上,印度大众还缺少一次启蒙教育。如何认识人的价值、生命的价值,这是在中国经历了帝国没落经历了近代革命经历了政治风波,经历了无数腥风血雨和惨痛教训才稳固下来的认知。印度或许会用它自己的鲁迅和李大钊来完成这个过程,而且迟早要完成这些。只能抱一个美好的愿望:新冠疫情是这个过程中最后一次生命的献祭。

-

看到有人猛夸卢旺达,这才了解了一下。原来卢旺达已经是非洲最安全的国家,如今距大屠杀不到三十年,卢旺达不仅能维护本国稳定,还有能力参加联合国维和任务,了不起。现总统卡加梅重新缔造了卢旺达,大幅提高了全民识字率,率先廉政搞财产公示,终结民族划分统一了公民身份,大兴基建发展生态旅游。卡加梅是1957年生人,第二总统任期将到2024年止。未来卢旺达能否延续发展势头,成为非洲重要的政治力量,还要看卡加梅的继任者能否延续良政。预计很长一段时间内,原殖民势力的干扰仍是威胁非洲国家发展的主因,大选是不可能不受干预的。

-

风起于青萍之末。一国的命运,往往会在一些“小事”上现端倪。新华网这两天推送了一位康熙树立的廉政典型,姓张名伯行。张伯行治河有功,又有廉名,调任江南地区任地方官。江南握着天下钱粮,反对异族统治的根基也深,始终是满清帝王的心腹大患。在这样的地方,像张伯行一样办事认真的人,就容易捅到马蜂窝。张伯行先是接到了一个本地船队被海盗打劫的报案,然后发现这个本地船队竟然办假证雇福建船员,且从事的是远洋贸易。顺藤摸下去,船队老板叫张元隆,因为他的兄弟是当地总督噶礼的女婿,办假证都是小意思,还借用军舰运过米呢。不过,噶礼因为随康熙出征过准噶尔,很得康熙信任。康熙维持江南政治稳定的意愿最终占据上风,这件事以张伯行调回京城、张元隆(很可能是)诈死、海禁收紧宣告结束。据说这可能是满清最后一支大型远洋船队,中国的海洋发展再遭暴击。由此至乾隆年间,东印度公司的洪任辉告御状,这个逆时代关闭的海上大门,被航海时代历练过的坚船利炮所撞破,成为宿命。

理想主义者永远年轻

这次来上海,有幸聆听一位浦东老前辈忆当年。和北京一样,原来的“大上海”,核心区很小,从面积上来说比北京小多了。不过,和北京不一样的是,上海最先甩开了步子,从浦东开始,重塑了上海。

为什么浦东敢为天下先,而且成功了?除了天时地利人和,倒回去看,浦东人和早年的深圳人一样,白手起家,从零开始,有一股子狠劲。没有这股子狠劲,当年的“烂泥渡”起不了高楼,也就不会有“三件套”,更不会有全中国顶级楼盘中的汤臣一品。

老前辈说,当年浦东人过江去,因为略带口音(恕我听不出来),在浦西被称作“乡下人”。我心里笑没敢接,在纯正上海人眼里,全中国除了黄浦、老静安、徐汇、长宁还有虹口出身,怕不是都“乡下人”?不过,身处“乡下人”包围中的上海人,现在也应该领教了,毕竟是这乌泱乌泱的“乡下人”成就了整个国家的繁荣。

当然,上海也不像传说中的那么神。比如,交通管理仍是针对机动车的,面对不压实线、礼让行人、城区禁鸣笛这些规则,上海的机动车真的是毕恭毕敬,但是电动两轮车就不理什么规矩。又比如,施工遗撒扬尘噪音什么的,在上海没两天,都被我遇到不少。遇到悲观点儿,可能要感慨,这社会是治不好了。

要想搞明白这个问题,拿这十年跟上一个十年比比就行。你会发现这些都不是大问题,只是一个社会进化进程中的片断而已。

所以我对上海的看法有所改变,不是因为意料之中管理上的破绽,而是因为之前提到的“乡下人”。这些“乡下人”,纵然他们有各种各样的小毛病,但是他们正在中国最大的城市化熔炉里,努力着成为上海人,更有可以成为一个个心系世界的中国人,不是很让人激动吗?作为一个北方人,以前总觉得的上海“小”,现在因为这些热情的愿意帮助陌生人的“乡下人”的存在,我觉得的上海不“小”。

况且,上海的另一个“小”,也不是真的“小”。

站在北京说上海“小”,那是从绝对面积上说。北京总面积16410平方公里,上海总面积6340平方公里,只有北京三分之一强。

但是,北京山区多。依着平原区面积来论,北京6320平方公里,上海5954平方公里,非常接近。

如此接近的可用面积,同时又有差异巨大的总面积,意味着北京要在基础设施上花更多的钱,才能达到和上海差不多的收益。我觉得这是上海比北京“大”的地方,也是“乡下人”之外,长三角仍将比京津冀跑得快的另一个原因,是“地利”。

开头提到的老前辈谦词,说自己是占了天时地利人和,在浦东的发展上坚持了一点力所能及的事情。上海又何常不是呢?改开的天时,数代积累的地利,城市化带来的人和,不仅让长三角起飞了,也让曾经把浦东展现给世界的“乡下人”们有了机会,帮助更多的“乡下人”实现他们的梦想。这话并不是老前辈亲口所说,但是这事是老前辈正在做的。老前辈说,我是个理想主义者。我说,理想主义者永远年轻。

2021上海见闻

高铁过了徐州,无座票的乘客就多起来了。离上海越近,越多。

托高铁的福,初次到闸北。感觉有点儿像北京的,四环外?没想像中管理得那么好,但是比北京还是略好些。至少汽车礼让行人(不让会挨罚),当然小电摩和自行车依然无视交规。

附近没啥像样的商业,老小区比较多,小区停车难和北京没大差别,但是小区外路侧乱停车很少见,大概是真罚钱。晚上路过一个街边餐馆时,门口竟有一个醉汉在踢另一个醉汉,没人看热闹也没人管闲,我绕着走过去了。一路走着,人行道有的也很破旧啊,坑洼比较多。

开车去了趟浦东,某些大型场馆附近停车也是挺乱的。占用人行道停车的也不少。交警把路侧清理得很干净。最后把车停在了滨江停车场,收费真不高。停车场上面是江岸的餐饮街和滨水道、跑步骑行道,餐饮以星巴克蓝蛙什么的西餐居多。

上海司机大多开车还是很规矩,跟车不像北京那么紧,毕竟车道普遍窄,视野会差一点,得给自己留点反应时间。城区不准鸣笛,所以,远光是主要“交流”手段。

咖啡时光后,去正大广场吃午饭,有三层是餐饮,食客以周边打工人为主,过了午休的点儿,商场里就没什么人了。

上海的大院、园区什么的,感觉门禁没有北京那么变态,有事登个记也能开车进去。安保相对比较灵活,不会死掐着你不让进。有的幼儿园也敞着大门,北京大多不敢这么干。

淮海路太长,有种走不到头的感觉。难得的是这么长一条路,一路人气都很旺。让我想起了当年一路小店的东四。当然东四既没这么长也没这么洋。一路洋楼带你走向宋庆龄故居和对面的武康大楼。就是马路太窄,一路不设自行车道,汽车贴着便道路沿石走,离行人真的有点,太,近,了。

常德公寓和康定路那座小楼都是张爱玲故居,不过两者距离差得远。常德公寓是楼下咖楼上住宿的多层商住楼,离淮海路近。康定路小楼是张爱玲出生地,李鸿章的私产,离苏州河近,附近有大片石窟门居民区。小楼原本是花园别墅,现在花园上已经盖起了社区的办公楼。别墅小楼也和社区文化中心合体,有图书馆、居民议事厅、上下四层,完完全全对公众开放:谁都可以走进去,不关门的房间每个都可以进(包括图书馆书库)。当然,书不能借走,只能坐在阅览室里看。就这一点来说,上海的管理还是让北京居民有点羡慕。

康定路附近,随便就能找个公共停车场,不贵,10块就搞定了。依然没什么人敢路侧违停。淮海路上某幼儿园接孩子排长队占一条车道的情形,应该是执法者作了点让步。

新世界城有两个停车场,一个地下的一个立体的。有点儿像崇文门那个新世界嘛。从这儿算南京路的起点,一直走到外滩是1.6公里,感觉这一路繁华得有点虚幻。从王府井大街南口算起,往北走到金鱼胡同也不过1.2公里左右,完全没有这么繁华。当然,考虑到实际商业面积,南京路和王府井可能就不相伯仲了。南京路上不少临街旧楼商铺,上面还是有住户的。我往南京路步行街一侧的暗巷里走了走,只需几步,直接从繁华都市走入了城中村,反差太大。

上海这个城市,或许,藏起来的暗物质多。这点不像北京,大部分时候,明就是明,暗就是暗,从不欺骗大家的眼睛。

随记20210327

-

现在的手机太大,已经不适合横屏打字,结果是竖屏打字手感刚刚好。而且因为竖屏的键盘宽度有点儿接近末代黑莓,多少还产生了亲切感。

-

《拆弹专家2》试图讲一个好故事,但关键节点处理的太突兀。刚刚还在健身求复职,一转眼就去行李柜送炸弹了,单这一个环节,像是初学者剪出来的片子。

-

H&M 这些年一直用那么薄的衣料,竟然也没攒下啥资本,一个声明之后中国市场说丢就丢,属实悲剧。对跨国公司来说,保持政治上的中立,是生意的基础。当然,前提是要区分那些是政治驱动的。不要像这次一样,中了 BCI 的招,最后 BCI 撤个稿就完事,跟风的惨兮兮撤出市场。

-

前美国政府智囊劳伦斯•威尔克森的演讲视频,直白地道出美国在中国新疆的战略意图。真是神助攻。这段视频在外交部记者会上被播放了一遍,不知在座的外国记者们是装作看不见呢还是装作看不见。在这场泼污战里,信仰信念人权是幌子,生意恶意利益才是里子。这些外国记者也真是让多少年来鼓吹的新闻专业主义颜面扫地。

-

在这一场温和的抵制潮里,年轻人理智且自发地互相提醒拒绝过激行为,不要上高级黑的当。这是中国年轻人在斗争中成熟的标志。外媒幸灾乐祸地说中国释放出“民族主义”将来有恶果,这是多么不了解中国的判断。外媒偏爱雇佣“相同价值观”的中国人,在“相同价值观”的小圈子里写报道。他们太不了解中国的年轻人。特朗普和鲍里斯之流释放的才是“民族主义”,中国的年轻人只不过想要一个符合事实不抹黑的叙述,只不过“反跨国霸凌”而已。如此普世的价值,竟然被外媒抹黑成“民族主义”,真是再度刷亮年轻人的眼睛。

-

老话讲伸手不打笑脸人,中国人其实最怕表面客客气气暗地里使坏的。现在对手脸都不要,坏主意都摆在明面上,反而好办。外交部的发言人也没以前那么多拘束,面对公认的流氓,怎么处理都是稳赢。

-

以前我们认为(在一些事件以及高等教育中也被反复确认),在基于事实的表达和判断上,西方占优,我们整个知识阶层不断地批判基于情绪以及偏见的表达,以至于自我轻贱怀疑所有出自我们的表达。特朗普上台之后,尤其是疫情之后,这个基本的框架被颠倒了。我们在以前那个疯狂自我批判的过程中学会了如何公正地看待问题,当我们用这把尺子度量当下西方的种种政治言行,我们立刻明白了,不必再自我怀疑,我们已经掌握了方法,是非和道路其实很清晰。

Markdown注意事项

-

想做一个列表时,整个列表必须是一个段落,即开头之前和结尾之后必须打回车。

-

想在斜体字中打出 * 号,可以用下划线代替 * 号作为斜体标志,或在 * 号前号空格亦可。想打出两个*号,可以在第一个*号前加“\”。

-

同样,#号作为标题标志,前面加上“\”就失效了。